イスラエルとガザの衝突から一カ月(2023年11月15日)

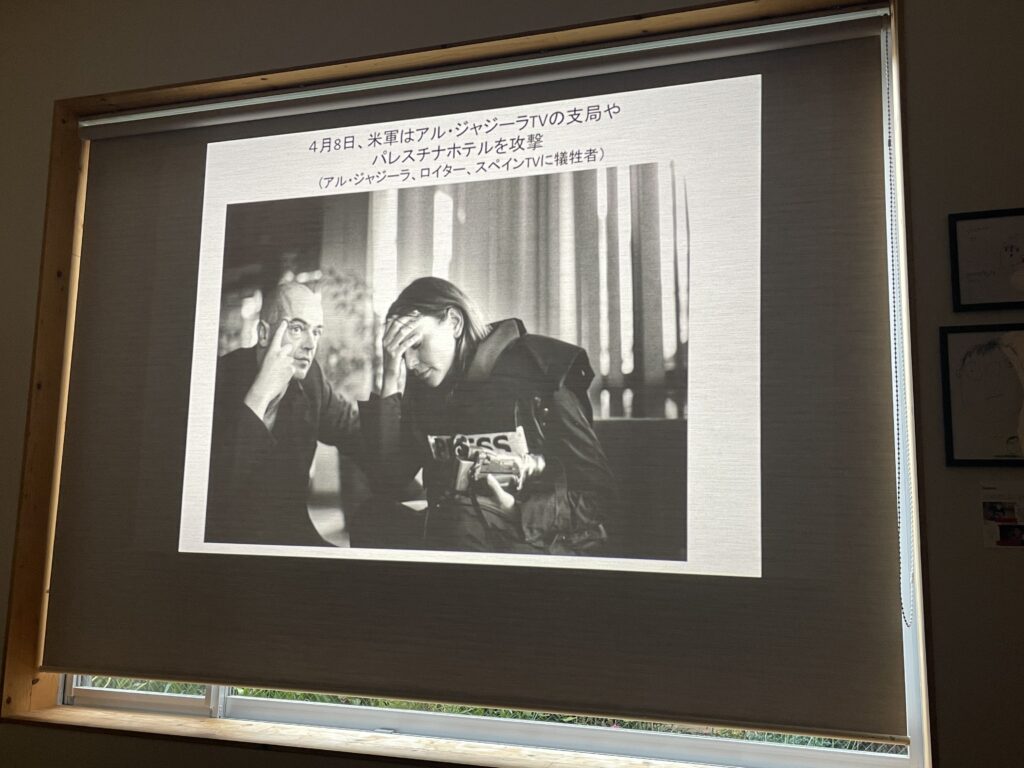

11月15日。ガザを実効支配するハマスが大規模攻撃を仕掛けてから一ヶ月と7日が経過した。ガザをめぐる状況は、悲惨の一言に尽きる。インフラがほぼ遮断された状況で、ガザの人々は一方的な避難を余儀なくされ、空爆は続き、ガザ側の死者は増え続けている。イスラエル軍はハマス壊滅を謳って地上進侵攻に踏みきり、ガザ北部を掌握。これまで確認されているイスラエル人の死者は1200人ほどである一方、ガザ側の死者は11240人にものぼっている(11月13日時点/ガザ当局発表)。

ハマスによる襲撃直後こそ、イスラエルへの同情論から、自衛権を認める声も多かったが、ガザの市民に多数の死者が出ていることから、次第にイスラエルへの国際世論も厳しくなっている。ガザ市民に対する「ジェノサイド」だという声、また各国首脳からの「停戦を」という声も聞かれる。

こうしたなか、私はガザ市民の犠牲の多さに心を痛めながらも、ガザ側の被害ばかりをクローズアップするメディア報道のあり方にも疑問を感じている。

特に、なぜガザの人々がこうした現状に追い込まれたのか、背景をイスラエルからの抑圧ばかりに結びつけているが、人々の背後で恐怖支配を強いてきたハマスについては、その責任にほとんど触れられていない。

確かにイスラエルは、ガザに対し圧倒的な軍事力で高圧的な支配を続けてきた。だが、イスラエル側の加害だけに着眼し、ガザの人々に同情するだけでは、まさにハマスの情報戦にのせられているようなものだ。ガザ市民の被害の大きさを主張して世界の同情を集め、反イスラエルの機運に持っていくこと。それこそがハマスの狙いなのだから。

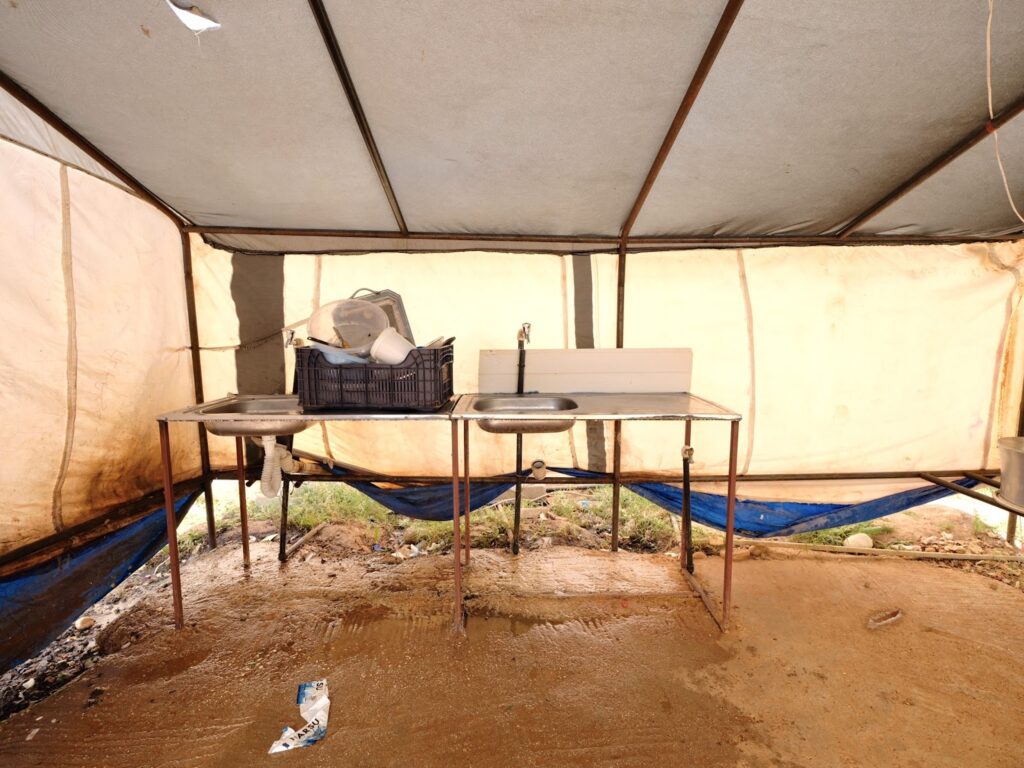

ハマスの総資産は6000億円とされる。その驚くべき膨大な資産をもってして、彼らはなぜ、地下トンネルを作っても、(イスラエルでは義務付けられているように)市民を空爆から守るためのシェルターを作らなかったのか。ガザに空襲警報もアイアンドームもないのは、ハマスが資金をそこに使わず、作らなかったからだ。2007年にガザが封鎖されてから、ガザの市民はインフラさえも崩壊して困窮を極めてきたのに、そうしたインフラ支援より兵器開発に力を入れてきたのは誰なのか。こうした部分に、報道でもほとんど目が向けられていないことに疑問を感じている。

また、ガザの人々とハマスは違う、と思いたいのはやまやまだが、さまざまな記事や過去の報道を見るに、現実的には、両者は密接に結びついており、切り離すのは困難だと感じるようになった。大家族が多いガザの人々にとり、そのほとんどが、親族内や知人にハマスのメンバーがおり、ハマスはガザの人々に深く浸透している。というより、ガザの人々の総意を代表するのがハマスなのだ。

報道では「ハマスは設立当時は福祉や教育に力を入れた福祉団体だった」と話す専門家もいるが、設立当初からハマスは、イスラエルの存在を認めず、武力闘争によるイスラエル壊滅を目標とするイスラム教組織だった。そうした理念を持つハマスを、人々は支持してきた。

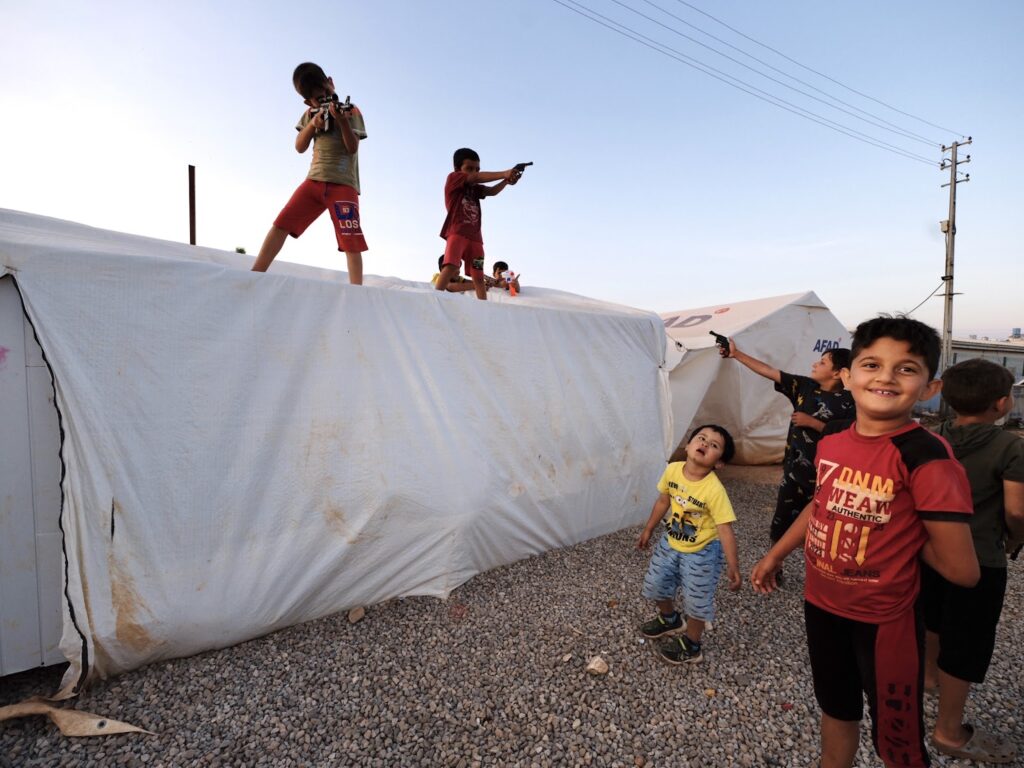

私は、5年ほど前に見た、ガザを舞台にしたあるドキュメンタリーを思い出した。タイトルも覚えていないが、イスラエル兵士を殺害するため、息子たちを次々とジハードへと送り出すガザの母親たちを取材したものだった。イスラエル兵士と共に自爆して死んだ息子の死を嘆き悲しむ母親に、すでに息子たちを同じようにジハードで失くしている母親たちが集い、「あなたの息子は天国に行くだろう。喜べ」と声をかける。それでも涙を流す母親に、女性たちは言う。「ガザの母親たちは、みんなこうして息子たちを送り出してきた。あなたもそうならなければならない。これは宿命だ」。衝撃を受けた。番組の最後に、女性の一人がインタビューに答える。「私たちはハマスを支持している。ハマスを支持するしか、もう選択肢が残されていないからだ」。その女性の、形容のしがたいあの眼差しを思い出した。それは悲しみとも、狂気とも言える。今回のハマスとイスラエルの衝突前から、ガザでは長い戦争状態にあったのだ、とも思う。

強硬手段でガザの人々を追い詰めてきたイスラエルの責任も、有効な解決法を示せなかった国際社会の責任もあるだろう。だが、市民をジハードにかりたて、暴力的手段での報復を正義として主導してきたハマスの責任もあるはずだ。そして、そうしたハマスを支持し、ジハードを繰り返してきた人々の責任もまた、全くないとは言えないのではないか。

特に今回、イスラエル軍によるガザの人々の被害ばかりがクローズアップされ、最初に(10月7日に)イスラエル市民に虐殺を行ったハマスへの批判や客観的な分析がされていない印象を受ける。そしてそれこそが、ハマスの戦略ではないだろうか。

いやらしい考えかもしれないが、私はシリア難民やシリア国内の取材を通して、戦争を生きた者がどうなるかを目にしてきた。生きるために、人間は平気で嘘をつく。人も殺す。殺人が正義になる。悲しいかな、戦争とはそういうもので、人間とはそういうものだ。

テロ組織壊滅のために手段を選ばないイスラエルも、イスラム理念の実現のために市民を利用するハマスも、どちらも問題がある。その、どちらにも問題があるということを、直視するべきではないだろうか。

特に今、ガザの被害の大きさからガザ擁護論が高まっているが、弱者は必ずしも正義ではない。イスラエル、ハマス、ガザの人々それぞれに、問われるべきこれまでの責任があるのではないかと考えている。

だからと言って、ガザの人々が犠牲になっていいわけでは決してない。犠牲者がこれ以上増えないように、国際社会としても最大の努力が払われるべきだ。

また、ガザの人々の側から、自分たちが支持してきたハマスがイスラエル人を虐殺したことへの、自分たちの道義的責任についての意見が全く出てこないことも気になっている点だ。ハマスは、赤ちゃんから老人に至るまで、非武装のイスラエル市民を1200人近くも非常に残酷な方法で殺害し、さらに250人近い人質をガザに連れ去ったのだ。卑怯であり、非道である。ガザの人々はハマスに恐怖支配されているとされているから、本当のことを公然とは話せないのかもしれない。だが、ハマスが行ったことの責任の一端は、ハマスを支持してきた人々にもあるはずだ。それについてガザの人々はどう考えているのか。こうしたことがほとんど報道から見えてこないことが疑問だ。

まさに今、生きるか死ぬかの状況にあるガザの人々に対し、極めて手厳しい意見かもしれない。だが、多角的に、客観的に事実を捉えていたい。そしてそこに生きる一人一人の人間の尊厳を尊重したいからこそ、一人一人が持つべき「選択の責任」についても問い、直視したいのである。

(2023年11月15日)