2月6日に発生したトルコ・シリア大地震から1カ月のタイミングで、共同通信様に記事を書かせていただきました。秋田魁新報様、信濃毎日新聞様など、全国の地方紙に配信され、五月雨式に掲載されたようです。

(2023年3月2日 信濃毎日新聞)

<以下、記事全文です>

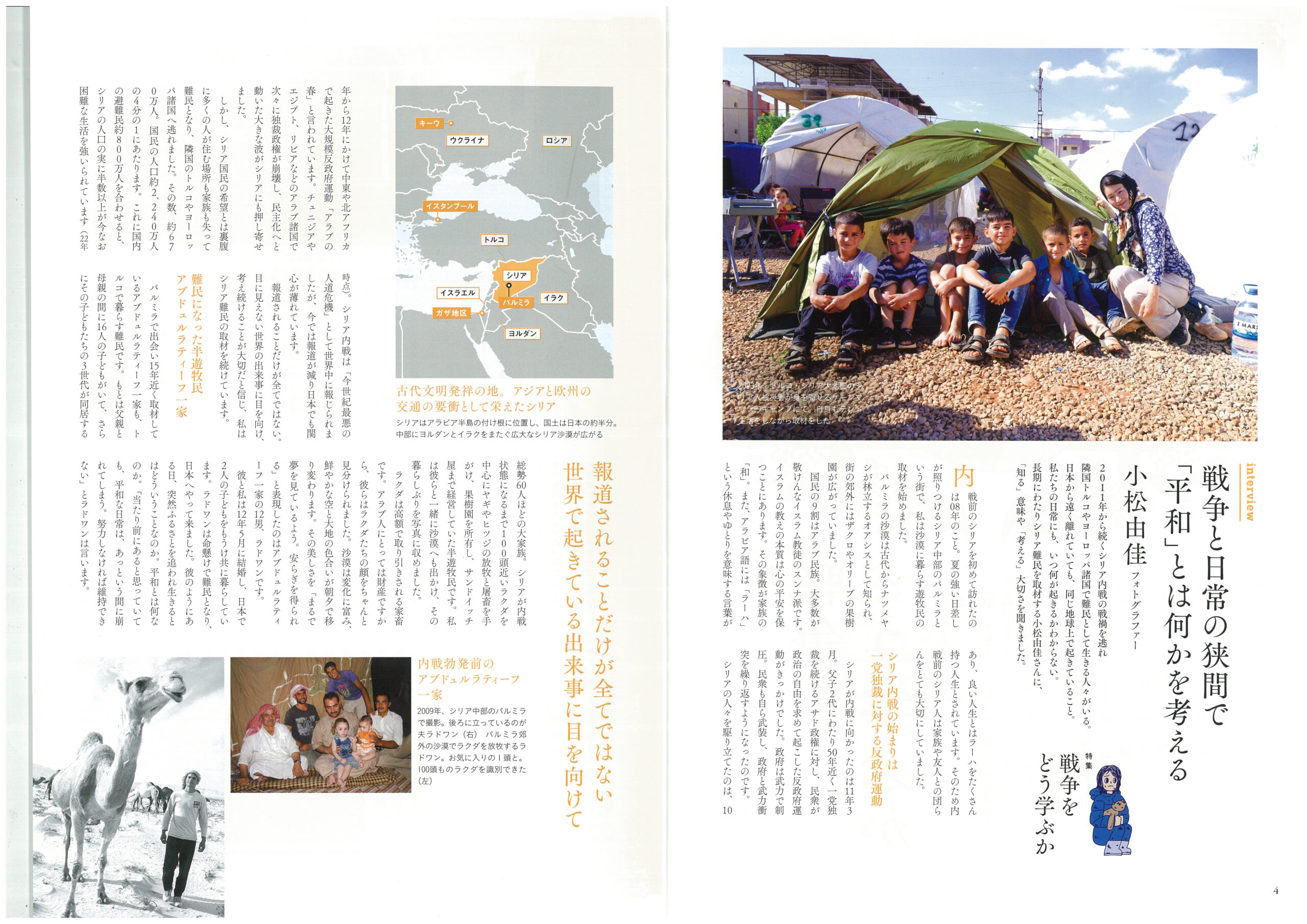

再び生活奪われたシリア難民

トルコ・シリア大地震から6日で1カ月。死者が5万人を超え、現地では混乱状態が続いている。

トルコには、内戦から逃れてきた360万人以上のシリア難民が暮らし、その数はシリア難民全体の7割弱に及ぶ。大量の難民を、トルコでは比較的寛容な立場で受け入れてきた。

しかしその同情論は近年、コロナ禍で一変した。トルコ政府の経済政策の失敗で物価が上昇。社会の不満がシリア難民に向かった。「シリア人はシリアに帰るべきだ」と排他的風潮が高まっていた。

こうした中で、地震は発生した。シリア人は再び地震が起きる不安におびえている。建物の倒壊を恐れて家に戻れず、路上や空き地、公園、畑などにテントを張り避難している。各国から支援物資が届けられたが、暖を取るための薪や石炭、毛布、テントなどが今も不足しているという。

シリア国境の移動規制が緩和したこともあり、シリアに移動するシリア人も多い。トルコの首都アンカラの非政府組織(NGO)で働いていたムサンナ・アルバクルも、その一人。給与が安い上、アンカラの物価が高騰し、生活は限界に達していた。地震後、家賃が2倍に上がったことが追いうちをかけた。

アンカラやメルシンなどのトルコ南部の大都市では、被災地から親族を頼って移動してくるトルコ人も多く、住居需要が高まっている。既に入居していたシリア人を家主が追い出し、新たに親族を招き入れることも増えた。そのため、地震で直接被災しなかったムサンナのようなシリア人が、法外な家賃を請求され、生活基盤を失うケースが多く報告されている。

また被災後、シリア人はトルコ人と比べ、明確な格差をつけられるようになった。特に支援物資の配給や捜索の場で顕著だ。物資を受け取れずに、避難所を利用できないこともあった。さらに不満のはけ口となり、暴力事件に巻き込まれることも増えた。こうした動きから、ムサンナはシリアへの移動を決めた。

「内戦が続くシリアでは空爆の危険もあります。しかしトルコに比べたら、シリアは私たちにとって楽園です」。ムサンナ一家は現在、国境に近いイドリブ県サルマダの親族の家に身を寄せている。シリアはトルコに比べ物価が安く、住民から差別を受けることもない。何より、誰からも虐げられないという安心感がある。

だが問題もある。シリアでは、国内が政治的に分断され、人道支援すらままならない。地震の被害を受けたシリア北西部イドリブ県でも、反体制派支配地域であるため支援が入りにくい。今回も地震発生から3日後になってようやく支援が入った。トルコ側に比べると圧倒的に支援体制が弱い。

「この地震は、シリアの空爆の恐怖を呼び起こさせました。そして一度シリアで失った生活を、もう一度奪いました」。

状況が落ち着いたら、ムサンナは再びトルコに戻るつもりでいる。生活は困難だが、子供たちのため、選択肢の多い環境に身を置きたいと考えているからだ。

被災地では、住居不足と地震への恐れから、避難生活がしばらく続くだろう。こうした状況下、圧倒的に困窮層が多かったシリア人が、さらに生活苦へと追い込まれていくことが懸念される。シリア人にとって、この地震による被災は、これまで続いてきた終わりの見えない避難生活の延長線上でしかない。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

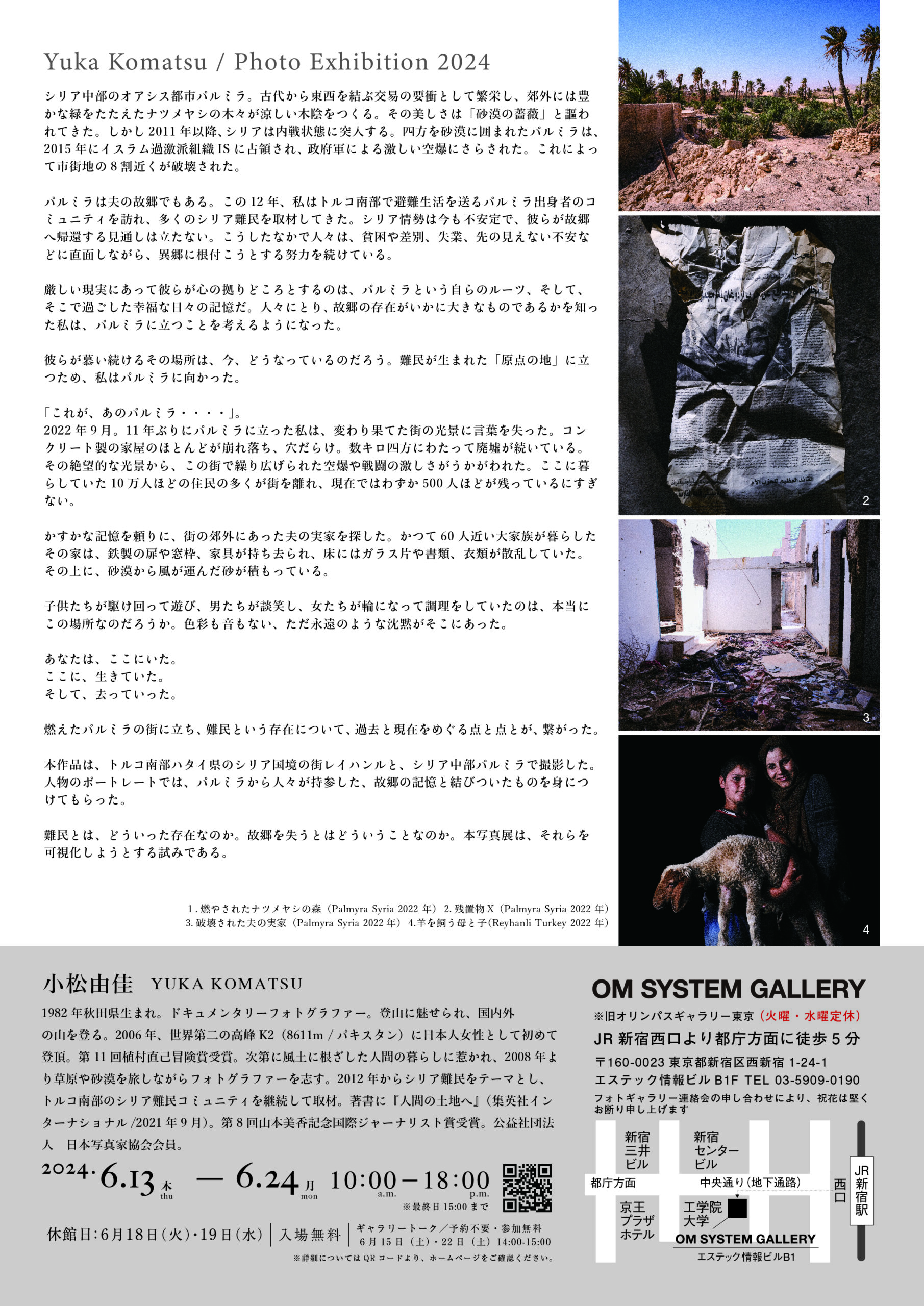

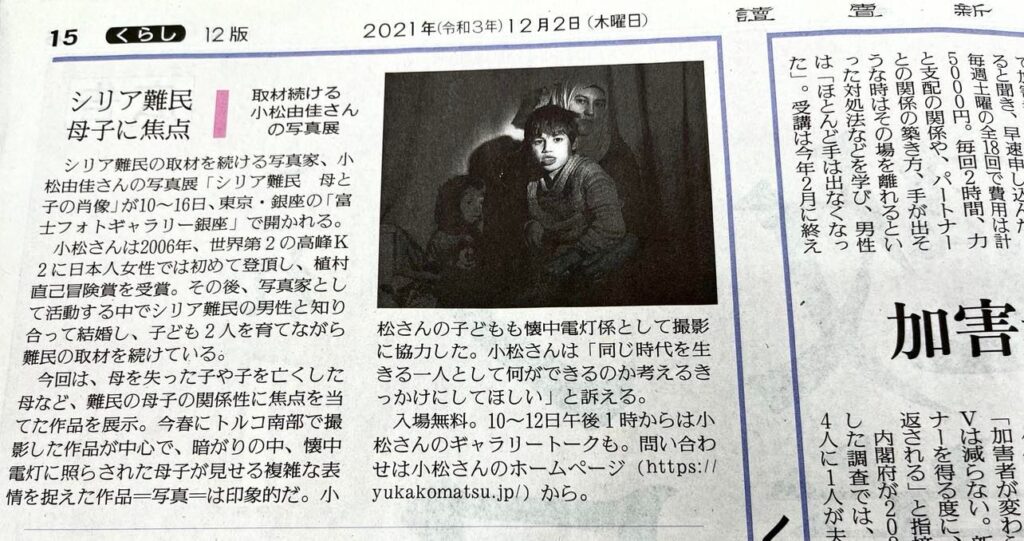

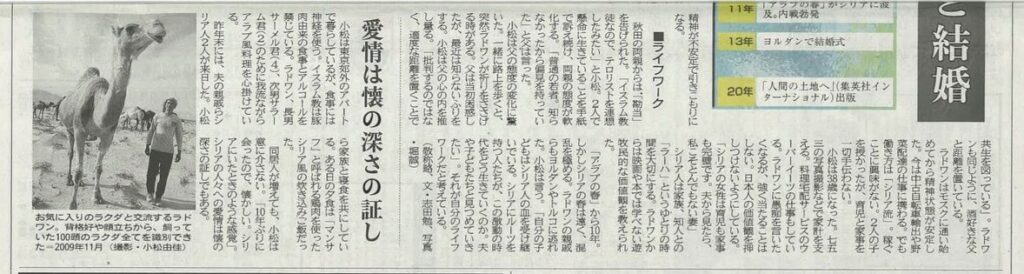

(カンやビンなどの資源物を集めるシリア難民、カーセム・アウラージ。ハタイ県レイハンル。2017年。このあたりはレイハンルの旧市街で古い建物が多く、地震で被害を受けた)

記事について、ひとこと

記事を寄稿させていただき、大変光栄なことでした。一方で、地震から1カ月が経ち、報道も少なくなり、現地の様子が臨場感をもって伝えられなくなりつつあると感じています。

多くの国際支援が現地に届いていますが、支援の格差やシリア人への排他的風潮が見られ、地震で直接被災しなかったにもかかわらず、家を追い出され、シリアに帰ることを選択するシリア人も少なくないようです。被災地では、今も多くの人々がテントを手に入れられず、倒壊の危険のある建物にやむなく住み続けたり、路上で暮らしています。残念ながらそのほとんどがシリア人で、トルコの公的な支援から排除されているようです。ハタイ県レイハンルに暮らす知人の話では、NPOがテントを配布していたが、列に並ぼうとしたところ、トルコ人の警察や警備員に拒否され、追い払われたとのこと。アンタキヤ、レイハンル、ガジィアンテップなどの複数のシリア人の知人から同じ話を聞いております。大変残念なことです。

記事執筆にあたり話を聞いたシリア人、ムサンナ・アルバクルの話が忘れられません。「シリアでは空爆の危険もあります。しかしトルコに比べたら、シリアは私たちにとって楽園です」。空爆の危険があっても、インフラが非常に不安定でも(電気、ガスなどは1日のうち半分使えれば良いほう)、シリア人故の差別や理不尽な立退などを迫られることのないシリアは、何より安心できる土地だというのです。これまで異郷に生きようと努力してきたシリア人の、深い失望と悲しみを感じるのでした。

「この地震は、一度シリアで失った生活を、もう一度奪いました」というムサンナの言葉からは、延々と続く不安定な避難生活への、疲労感が感じられます。記事の最後に書きましたが、シリア人にとって、この地震による被災は、これまで続いてきた終わりの見えない避難生活の延長線上でしかないのです。