5月16日、武蔵野プレイス(JR中央線・武蔵境駅近く)にて、40名近いお客様にご来場いただき、川嶋久人、小野寺翔太朗、小松由佳の三人のフォトジャーナリストによるトークイベント、「I am フォトジャーナリスト」を開催いたしました。

それぞれの取材現場の状況だけでなく、取材する側であるフォトジャーナリストとしての思いや現状についても、もっと知っていただきたい、という思いから企画したこの手作りイベント。イベントタイトルの決定から、会場探し、チラシ作りなど、皆でゼロから作り上げた、かけがえのない経験でした。

まず、小松、小野寺、川嶋の順で、30〜40分近いお話をそれぞれ行い、取材現場でのエピソードを紹介しました。

小松は、「シリア難民を見つめた13年 〜私が見たもの、考えたこと、これからも見つめ続けるもの〜」というテーマでお話を。2011年以降、内戦状態となる前のシリアで出会ったものや、その後、多くの難民が生まれたシリア。そして難民となった人々がどのように異郷で生きてきたのか。さらに2024年12月のアサド政権崩壊後のシリアの取材について語りました。ドキュメンタリーフォトグラファーとして生きたいと考え、独学で学び始めた頃に耳にした、二人の恩師による忘れられない言葉についてもご紹介しました。

そして次は、小野寺さんによるプレゼンテーション。今はなき未承認国家であるアルツァフ共和国の歴史や、そこでの食文化、人々とのエピソードが語られました。「ブチャと聞けば、虐殺が起きた街など、ネガティブな印象が一般的に持たれやすいが、自分にとってのブチャは、真っ青な空や、公園で歓声をあげて遊ぶ子供たちの姿の、むしろ明るいイメージだ。ひとつの土地に、本来は多様な姿があるのに、そこでのある側面に限ってメディアが報道し続けることで、イメージが固定化していくことの疑問も感じた、というお話も。また夫や父親など、家族の一人を戦争で失くした女性たちのインタビューでは、過去に何があったかを聞くことで、その女性たちを傷つけてしまう、泣かせてしまうことも多々あったそうです。自分は何をしているんだろう、取材によって彼女たちを傷つけることになってはいないか、と葛藤したとのこと。そうしたなか、ウクライナの取材で会った川嶋さんに言われたのは、「彼女たちは、小野寺さんが自分たちの話を誰かに伝えてくれると信じて、あなたに伝えてくれたんじゃないのか」という言葉だったそうです。まさに、現場に立たなければ感じ得ぬ葛藤を語っていただきました。

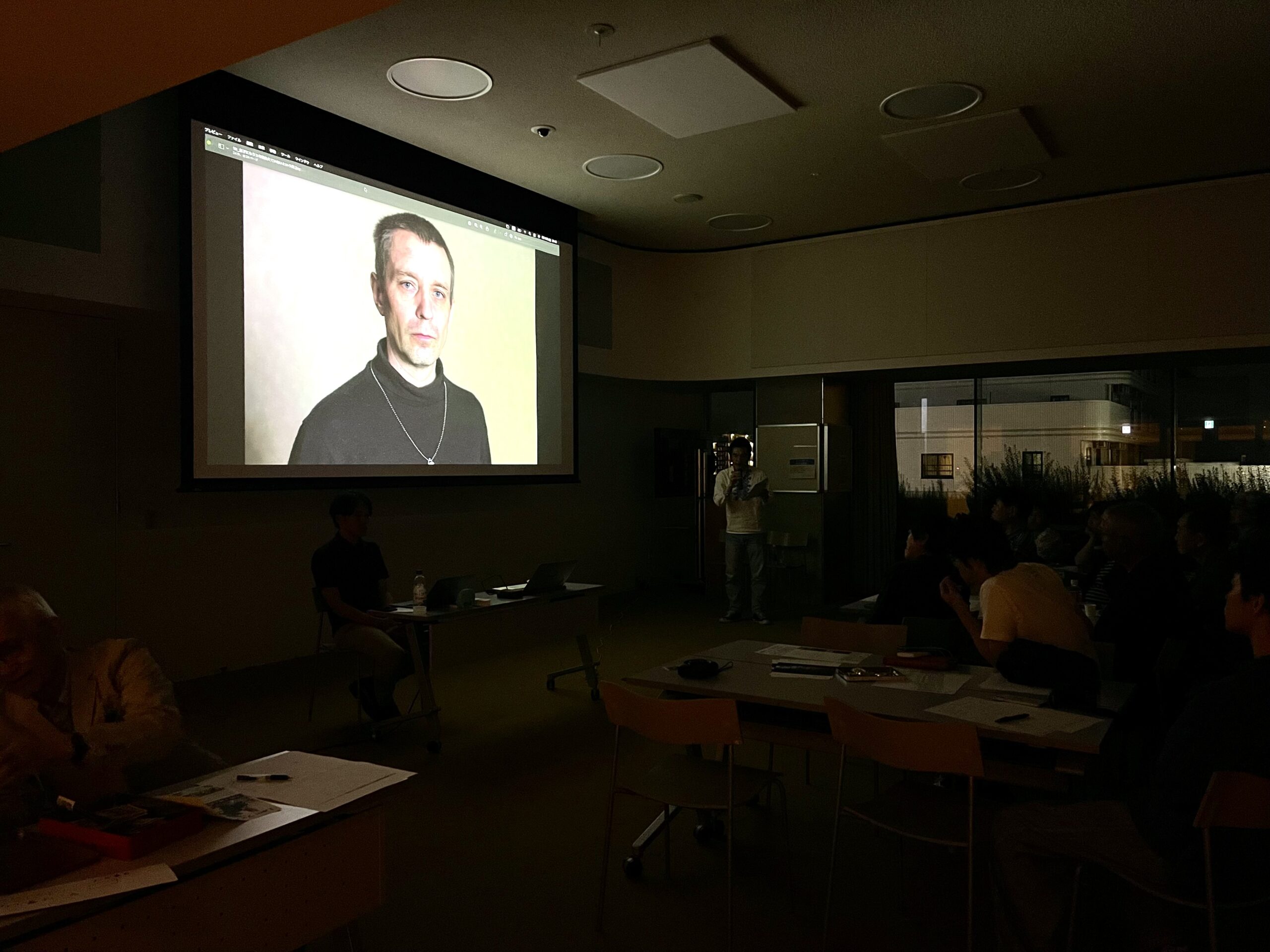

最後は川嶋さんのお話です。会場の照明を落とし、浮き上がるスクリーンに、柔らかで、しかし人物に迫った素晴らしいポートレートが投影されました。写真一枚一枚にまつわるエピソードを、慈しむように丁寧に語る姿は、まさに写真家ならではの語り口でした。

お話の冒頭、川嶋さんが口にしたのは、〝戦争の真実はその最前線にではなく、戦時下を生きる現場の人々の眼差しの中にある〟というお話でした。だからこそ川嶋さんは、そこに生きる人々のポートレートを撮り続けているのだそうです。この言葉が示すのは、単に戦時下での生活という意味だけでなく、支配されることが長かった土地で、人々が脈々と生きてきたこと。そしてそこで育まれ、伝えられてきた文化をも内包する、そうした意味での人々の眼差しなのだそうです。

情熱と臨場感にあふれた小野寺さんと川嶋さんのお話に、私も大変感銘を受け、良い刺激をいただきました。小野寺さん、川嶋さん、これからもフォトジャーナリストとしての厳しい道を、互いに高め合って突き進んでいきましょう!素晴らしい時間をありがとうございました。

このイベントを通じて考えたことは、私ももっともっと、対象に迫る、突き詰めた取材をしたいし、突き詰めた表現をしたいということでした。信念を持って、独自性を追求し、とにかく続けていくことです。

金曜日の遅い時間にも関わらず、イベントにご来場いただきましたたくさんの皆様、いつも応援いただいている皆様、本当にどうもありがとうございました。

(2025年5月16日 小松由佳)