(イベント終了後に、小野寺さんのご弟妹、奥様、友人たちと。中央が小野寺さん)

2月6日、ジャーナリストである小野寺翔太朗さんの初の著作『声なき声』(アルファベータブックス)の刊行記念トークイベント(東京堂書店様・神保町)に、聞き役として参加させていただいた。

小野寺さんは私より少し年下で、日頃から後輩のように思い、応援している一人。フリーランスとしての経済的な苦労を分かち合う、同志のような存在でもある。

『声なき声』は、衝撃的な場面から幕を開ける。そしてそれは、彼がなぜ戦場へと向かい、ジャーナリストを志したのか、その重要な伏線となる部分でもある。

父親の死によって家族がバラバラになった喪失感、苦悩から、小野寺さんは心の穴を埋めるべく旅を始める。

トルコ南部の街では、〝マッターホルンのような〟美しい鼻を持つアルメニア系の女性に恋をしたことで、アルメニア系の人々の受難の歴史に興味を抱く。南コーカサス地方のアゼルバイジャン領内に位置していた未承認国家、アルツァフ共和国(旧称ナゴルノ・カラバフ共和国)から多くのアルメニア系の難民が生まれていることを知り、なんと現地にまで行ってしまう。そんな人間味のあるエピソードが、むしろ現実味があって微笑ましい。

その後、ウクライナ侵攻が2022年から始まると、ロシア軍による虐殺が起きた街ブチャなど、ウクライナの戦場に通うように。

(小野寺さんと)

小野寺さんの写真は、被写体の多くが明るい表情をしている。意図的にそうした姿を撮影したということもあるだろう。一方で、穏やかで、人間の良心をどこまでも信じているような小野寺さんの人柄だからこそ、戦場においても人々に受け入れられる。そうした表情を見せてもらえるのだろうと思った。

『声なき声』を読み、最も心に響いたのは、P111の以下の一節だ。

「もう不可能な話だが、もし、もしももう一度だけでも、家族全員と、同じ時間を過ごせることが可能なのであれば、ただ黙って、この温かな黄色いボルシチを一緒に食べたいな、とそう思った。ただ、それだけで、よかったのかもしれない」

家族と一緒に、温かいボルシチを食べたかった。 家族と一緒に、皆でご飯を食べたかった。 それこそが、彼をジャーナリストとして戦場にまで突き動かした理由であり、戦場において彼が探し続け、渇望していたものではなかったか。

しかし父親の死という現実は変えられず、その日が来ないことも知っている。だからその願いは切なく、悲しみが深い。 だからこそ彼は、戦場に生きる家族の姿を通して、自分が得られなかった〝家族の幸福な絆〟を追い求めたのだろう。そして戦場で出会った人々という「擬似家族」との関係性のなかに、その願いを体現しようとしたのではないか。

『声なき声』を読み進めていく私には、小野寺さんが、戦場で友を得、家族を得ることで、人の温かさに触れ、人間への信頼を取り戻していくように見えた。そしてそれによって、瓦解してしまった自分の家族の過去と本当の意味で向き合うことができたのではないか、とさえ思うのだ。

作品のタイトルである『声なき声』は、小野寺さんが立ってきた戦場での、世界に見過ごされてきた小さな小さな声だという。 そして同時に、世の中に〝知ってほしい〟と切に願いながらも、その声が届かないと絶望感さえ感じた小野寺さん自身の、〝声なき声〟でもあるという。

一人のジャーナリストが立ったいくつもの戦場。アルツァフ共和国やウクライナだけではない。小野寺さんにとっては、父の死の真相さえはっきりと分からないまま、崩壊した家族の過去を背負って生き続けなければならないという戦場があった。そうした戦場にあって、それでも人間は生きていく。

小野寺翔太朗さんのトークイベントは、3月1日、そして3月14日と続きます(両日とも、小松も観客として参加します)。

〝声なき声〟を伝えていこうとする小野寺翔太朗さんの活動を、ぜひ応援してください!宜しくお願いします!

▼ジャーナリスト・小野寺翔太朗 ホームページ

▼『声なき声』小野寺翔太朗著/アルファベータブックス 2026年1月26日発売

https://alphabetabooks.com/lineup/8150

▼2026年3月1日トークイベント「I am フォトジャーナリスト」19:00〜

ROCK CAFE LOFTにて(新宿)

▼2026年3月14日トークイベント18:00〜20:30

憩い広場びぃだま(国分寺市・恋ヶ窪駅より徒歩5分)

国分寺市東戸倉2-2-17 美味しい食事付き¥3500

要問い合わせ・連絡先Tel:09015010718(山本さん)

または小松にメッセージでお申込みをいただけましたら主催の山本さんに転送いたします。あと若干名募集です!

『声なき声』にこめられた知られざる覚悟 【以下は、有料会員様限定です】

今回、小野寺翔太朗さんの初著作『声なき声』のプロモーションに関わらせていただき、私にとってもこの作品がとても特別な一冊になった。本にこめられた著者の思い、そして背景を知れば知るほどに、作品に特別な感情を抱くようになるものだ。

アルファベータブックス様より本を出版予定だと小野寺さんからお聞きしたのは、昨年の春頃だった。当初見せていただいた原稿では、彼が自死遺族の一人であること、父親の自死によって家族が崩壊し、それをきっかけにジャーナリストとして戦場へ向かっていったことが書かれていなかった。

小野寺さんはあえて自身の過去を書かなかったという。しかし私は、そのバックグラウンドこそが彼を戦場へと向かわせたものという意味で、作品を描くうえで外せない要素ではないかと感じた。

小野寺さんにとっては酷な話で、すでに心に傷を負っている小野寺さんをさらに追い込んでしまうかもしれない。そう思いながらも、作品がより良いノンフィクションとなるためにアドバイスをさせていただいた。辛くても、自身の過去をむしろきっちり書くべきではないか、と。

その頃私も『シリアの家族』の原稿を書いており、ノンフィクションとは何かを考え続けていた、ということもある。

恩師の一人である、元読売新聞記者であり地平線会議の代表である江本嘉伸氏からは、こう教えをいただいていた。

「ノンフィクションとは、自分の内面をどれだけ晒すことができるかだ」

作品を手にした読者が共感するのは、人間の心の機微を感じたときであるという。だから作者の心の揺れや葛藤こそ、丁寧に書くべきだというのだ。その学びを、小野寺さんにもお話したのだった。

その後、小野寺さんは、父の死や家族離散という背景を全て書くことに決めたという。作品としては、より良くなるだろうと思った。だが不安だったのは、小野寺さんのご弟妹が、それについてどう感じるだろうかということだった。

家族の辛い過去を公にすることで、弟妹をさらに傷つけることにならないか。小野寺さんは、ご弟妹にも了承を得たと話していたものの、彼らと小野寺さんとの関係性が今後壊れてしまわないかが心配だった。

そして今回行われた2月6日の東京堂書店様(神保町)での出版記念トークイベントでは、そのご弟妹が参加くださった。二人は遠方からわざわざ新幹線に乗って日帰りで駆けつけてくださったのだ。二人とも、その手に小野寺さんの本を何冊も購入していた。

トークイベントの最中、私は小野寺さんの聞き役をしながら気づいていた。会場の真ん中あたりに並んで座るこの二人が、小野寺さんのご弟妹ではないか、と。

第一に、こんなに大量に小野寺さんの本を買ってくださるのはご兄妹しかいない。そのほかにも理由がある。二人の眼差しが、ほかの参加者と異なっていたからだ。なんと形容すれば良いのだろう。二人は、一観客としての目ではなく、当事者としての目をしていたからだ。

当事者としての目・・・。父親の自死、家族の離散、苦悩。そうした過去を、目の前で登壇する小野寺さんと共有しながら生きてきた、という目をしていた。だから私は、小野寺さんと対談をしながら、弟さんや妹さんが発するその目の光に、圧倒されそうになっていた。

私は自問自答した。私が小野寺さんにアドバイスしたことについて、後悔はしていない。しかしご弟妹に対し、責任を感じた。〝ノンフィクションを書くなら、父の死や家族の離散をちゃんと書くべきだ〟と小野寺さんに話したことへの、二人に対しての責任である。

「兄になぜ、あんなことを言ったんだ」と罵倒されても仕方がないとも思った。ただ、作品の出版によって二人が傷ついていないといいなと、それだけを考えていた。だがイベントが終わった後に、弟妹とお話をさせていただき、その思いが杞憂だったことを知り安堵した。

真相がはっきりとわからない父の自死、家族の崩壊という、時間が経ったとしても公にはしにくい事情である。しかしそれをご弟妹は、兄の仕事にとって必要不可欠なものとして理解し、自分たちが今後傷つくかもしれないことを受け入れ、応援する立場に立ってくださったのだ。

それを知った私は、胸が熱くなった。小野寺さんと、ご弟妹と、三者三様の覚悟をそこに感じたからだ。

「兄がいつもお世話になっています」。弟さんも妹さんも、「うちの兄が」「兄が」と誇らしそうに小野寺さんのことを口にした。なんだ、小野寺さん。あなたは戦場にまで行かなくても、家族がちゃんとここにいるじゃないか。家族の絆を取り戻しつつあるじゃないか、と込み上げてくるものがあった。

実は昨年の11月に結婚したばかりの新婚さんである小野寺さんは、経済的理由から結婚式を挙げなかったそうで、このトークイベントで、小野寺さんの奥様とご弟妹が初めて対面したのだという。

「結婚式を挙げられなかった自分としては、親族が集まり、まるで披露宴のようなトークイベントでした」と小野寺さんはあとあとメールで書いている。

この日、私が一番嬉しかったのは、3人の兄弟があの場に集ったことだった。そしてそれぞれが、それぞれの道を立派に生きている姿を知ったことだった。

『声なき声』は、「僕は機能不全家族で生まれた」という一文から始まる。そうした辛い境遇にも負けず、3人の子供たちがそれぞれ自分の道を懸命に生きている。小野寺さんがウクライナで探していたものが、もしかしたらここに。弟妹たちとの絆のなかにあるのではないか、と思った。

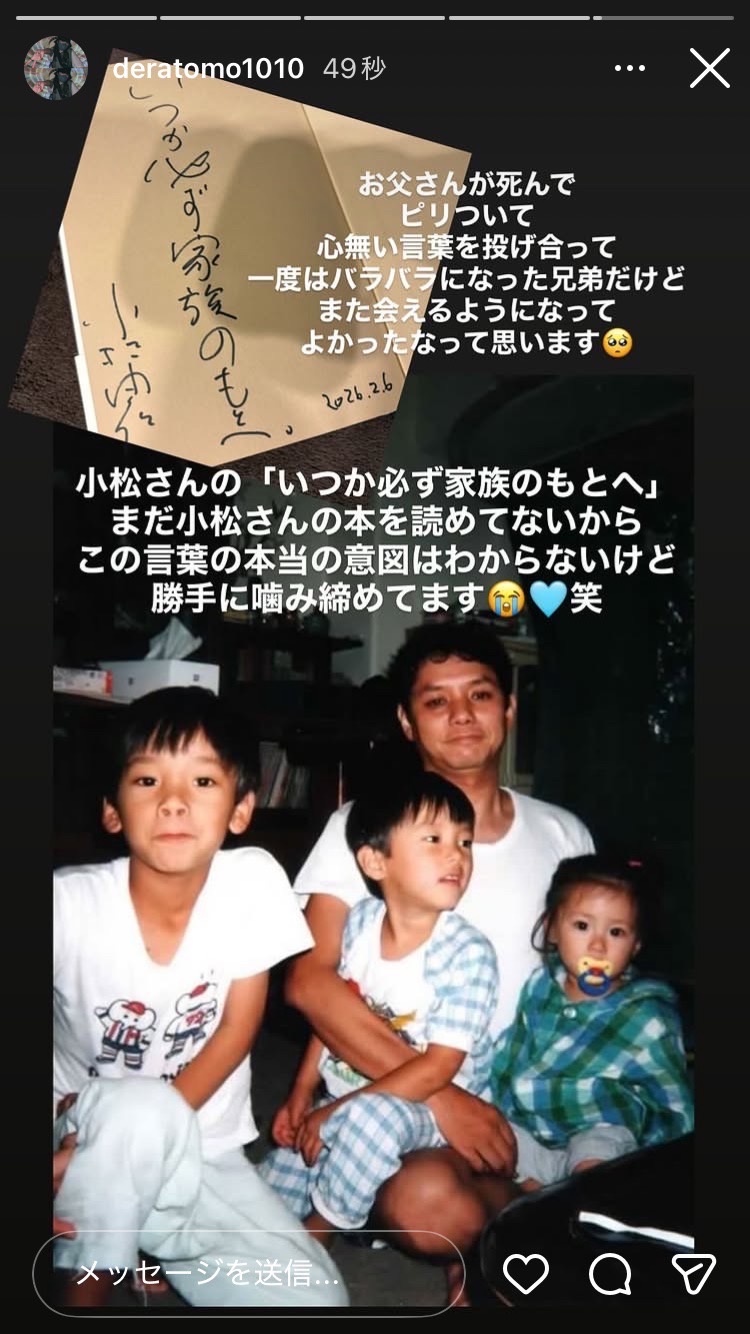

イベント翌日、小野寺さんから一枚の写真が送られてきた。妹さんが、インスタグラムにシェアしていたものだという。

小野寺さんによるとこの写真は、唯一残っている家族写真なのだそうだ。自死されたと聞いていたお父様は、とても優しい目をしている、と思った。そしてこのとき父の腕の中にいる弟妹たちも、みんな優しい目をしている、と思った。

一冊のノンフィクション『声なき声』が世に出るまでに、著者である小野寺さんだけでなく、そのご弟妹も、過去を公にすることへの覚悟を決め、小野寺さんの挑戦を応援してくださった。その事実の重さを、私は忘れない。私はそれが、この本の一番大きな『声なき声』であるように思う。

(小野寺さんとご兄妹。三者三様にそれぞれの道を生きていることに感動を覚えた)

(2026年2月10日)